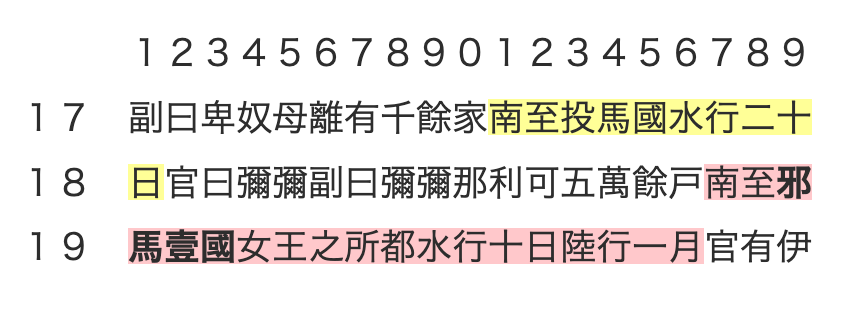

魏志倭人伝で邪馬壹國(邪馬一国)という言葉が1度だけ書かれているのが、この18行目から19行目である。

普通、主要な国であればこの後にも、邪馬壹國が〜とか、邪馬壹國では〜とかの使われ方をするものだが、魏志倭人伝では「其」が多用され、主語が倭国なのか邪馬一国なのか女王国なのかはっきりしない場面がある。意図的に曖昧にしているふしがあるのだ。

この時点で邪馬壹國が国名ではない予感がする。

陳寿が不自然な書き方をしていることに気付くべきである。

多くの研究者は、しっかりと明記されている方角の記述は受け入れないくせに、このような微妙な違和感は難なく受け入れている。

それはまるで、「邪馬壹國は間違いで、邪馬臺國が本当でヤマト王権のはずだから、その場所は奈良に違いないんだ〜!」と絶叫してる、目がバキバキのマッドサイエンティストのようである。

読むどころではない。

読む上で大事なのは、等しく全てを受け入れて、違和感に注目することだと思う。

1234567890123456789

17 副曰卑奴母離有千餘家南至投馬國水行二十

18 日官曰彌彌副曰彌彌那利可五萬餘戸南至邪

19 馬壹國女王之所都水行十日陸行一月官有伊

そして魏志倭人伝が軽く見られる最たる要因が、邪馬壹國にたどり着けない主な理由の「道里の日数表記」である。

水行二十日、水行十日陸行一月、これほど分かり易く違和感を感じられることもないだろう。

研究者達は、これを受け入れられるのか。

近畿説の研究者達は当然喜んで受け入れる。

九州説の研究者達は何かの間違いだとして解釈を工夫したり、なんとなく無視する。

これは陳寿が仕掛けた、改ざんさせないための策のひとつである。

ここで答えを明かしても良いが、少し早いかもしれないのでやめておく。

まだ、鼻で笑われそうだ。

※ 道里の日数表記には、明確な答えがある。

その答えは重要な意味を持っている。

頭の固い人には、出来ない読み方である。